こんにちは浜松市中央区の歯医者「高倉歯科医院」の歯科医師の高倉です。

先日、5dJAPAN歯周・インプラントコースの2回目を受講してきました。

今回の内容は主に歯周病での外科治療について学んできました。

歯周外科を行なう目的は主に4つあります。

①汚れを徹底的に清掃する。

②深い歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)を浅くする。

③骨の形を整える。

④歯茎を再生する。

①汚れを徹底的に清掃する…深い歯周ポケットがある症例などでは清掃器具が深い所まで届かないことが多いです。また、歯の分岐部と言われる箇所は目視した状況でないと縁下歯石等を徹底的に清掃することが難しいです。

(歯周病における縁下歯石とは、歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)に付着した歯石のことです。歯周病を進行させる原因の一つであり、黒褐色の見た目をしていることが多いです。)

縁下歯石には歯周病の原因菌が付着と増殖する場所になっているため、縁下歯石をしっかり取らないと炎症等は無くなりません。

ある程度の深さの歯周ポケットの際には超音波の器具や手の器具で除去することは可能です。また、根気強く歯のクリーニングを行うことや、歯ブラシの状況の改善により歯茎が引き締まり歯周ポケットが浅くなるので除去することが可能になることが多いです。

ただ、超音波でのクリーニングや、手の器具での歯石除去では炎症が改善しない症例や深い歯周ポケットが残存してしまうこともあります。

この際に必要になるのが歯周外科処置です!

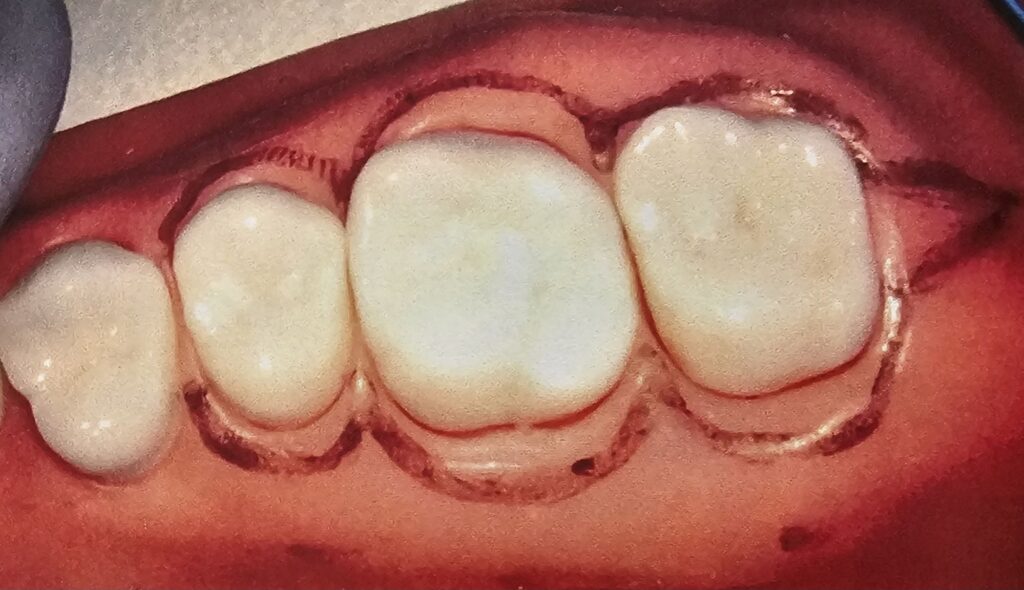

歯茎をメスで形を整えたり、切開を加えて骨を見えるようにします。

このように歯茎の中の骨の状態や、歯根の状態を視えるようにすることにより、徹底的な清掃が可能になります。

②深い歯周ポケットを浅くする…歯周外科処置を行ない、歯茎の中を徹底的に清掃をしても、分厚い歯周ポケットである歯茎を戻してしまうと、再び深い場所に汚れが貯まってしまい、再発するリスクがあります。

歯茎の切開の方法は色々ありますが、骨の再生療法、歯茎の再生、審美領域での外科処置などで分かれます。

外科処置後の歯ブラシでの清掃性を考慮することにより歯周病の重症化の予防ができます(*^^*)

③骨の形を整える…

歯肉を開いた際に骨の形を修正することにより、様々な利点があります。

・骨の凹面形態が無くなる。

・確実な歯周ポケットの除去。

・清掃性がよくなる。

・歯肉の中のう蝕でも詰める、または被せることが可能になる。

など予後がよくなることが多くあります。

ただし欠点もあります……

・歯肉退縮

・審美障害

・知覚過敏

・骨量の減少による歯の動揺。

など、予後の清掃性の向上や再発の防止にはメリットがあるのですが、審美に影響する箇所ではなかなかできないこともあります。

また、骨の形を整える中には骨の再生療法も含まれます。

再生療法は残っている骨の状況によっては適さないことや、ある程度の回復で止まることも多いですが、無くなった骨を再生させることは私は基本的にはメリットしかないと考えます。

再生療法は以前は保険外でしかできない治療でしたが、症例によっては保険でもできるようになってきています(*^^*)

再生療法ができそうな時には当院でも提案することが多いです。

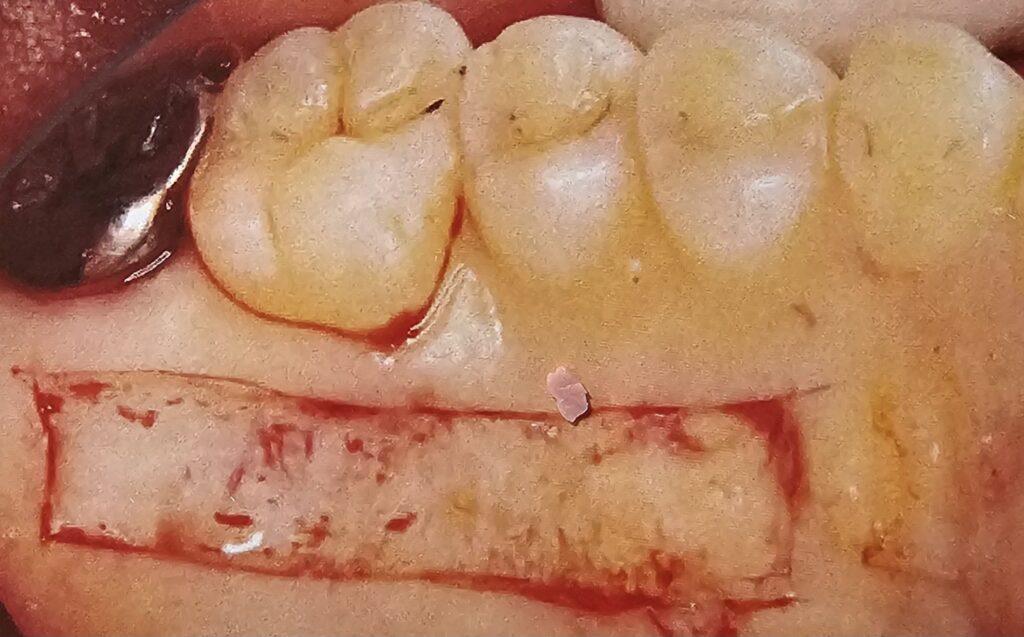

④歯茎を再生する…

審美的に歯茎が下がってしまっている箇所などに上顎の歯茎を移植したり、上顎の歯茎の中にある結合組織という組織を移植する方法です。

こちらも使える症例が限られますが、最近は技術の進歩により適応できる範囲が広がっています。

審美的に改善するだけでなく、奥歯などの固い歯茎が少ない患者さんにも行なうことがあります。

固い歯茎を増やすことにより歯ブラシが歯の根元にしっかり届くようになり、歯周病の予防にも繋がります。

今回のコースでは歯周外科処置の講義や実習を多く学びました(*^^*)

細かい知識やテクニックも教えて貰えるので日々の臨床に活かせることが多くとても楽しいです。

また8月に年間コースの勉強会があるので、できる限り知識を吸収していきたいと思います。